調味料の師匠・下倉樹先生と

キッコーマン野田工場「もの知りしょうゆ館」へ。

予約制・無料の見学ツアー。

先生と回ったことで、気づきと感動いっぱいのひととき。

醤油の「今」と「昔」が交わる場所

ずらりと並ぶ巨大なもろみタンク。

想像以上のスケールに、ただただ圧倒。

でも、もっと驚いたのはその中身。

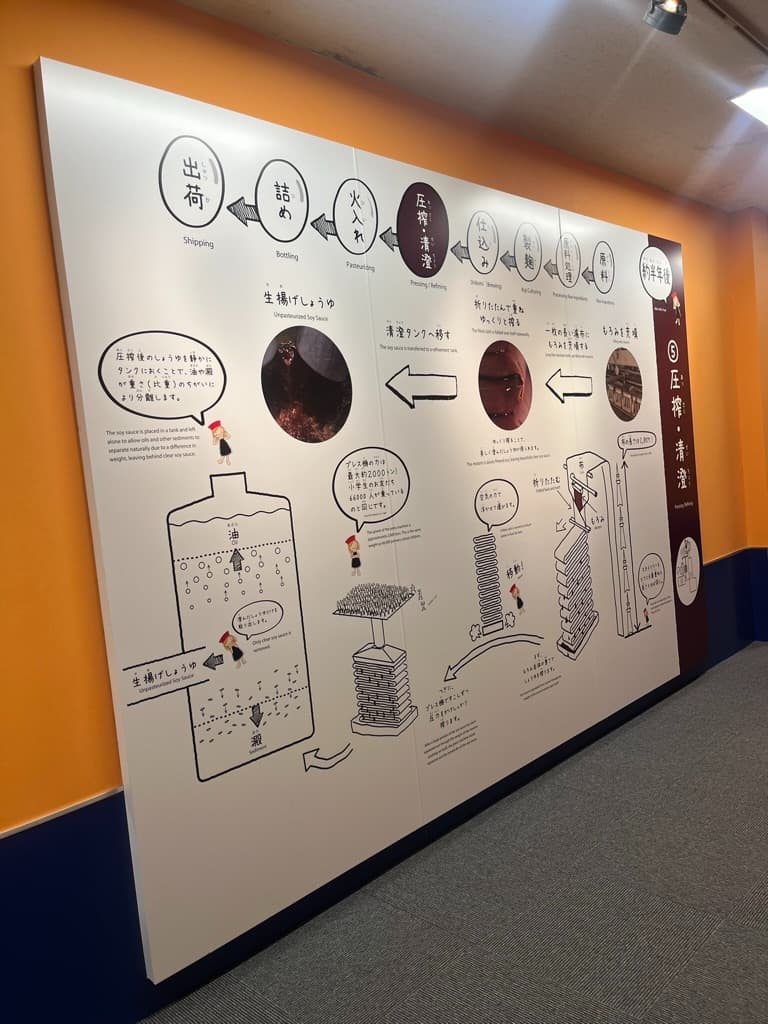

機械化・大規模化が進んでも、「濾布でもろみを絞る」工程はそのまま。

下倉先生がポロリとひとこと。

「結局、この方法がいちばん合理的ってことに、大手もたどり着いたってことだね」

あえて変えない。

伝統は“守る”だけじゃなく、“選ばれて残った合理性”でもある。

視点が変わると、見えるものも変わる

先生と一緒だったからこそ気づけたことがたくさんあって。

たとえば原材料の話。

「なぜ大手は海外産大豆を使うのか?」と疑問に思っていたけれど、

先生が教えてくれたのはこんなこと。

「大手が国産に一斉に切り替えたら、小さな蔵が原料を確保できなくなる」

つまり、大手には“小さな蔵を守る”という役割もある。

「おいしいお醤油を届けたい」

その想いは、規模に関係なくみんな同じなんだと、視野が広がった。

戦後の混乱期も、文化を守ったリーディングカンパニー

戦後、原料不足で本来の醤油が作れなくなった時代。

代わりに“化学醤油”が主流になりかけていた。

そんな中、キッコーマン(当時・野田醤油)は

新しい製法を開発して、天然醸造の味を残そうと努力。

しかもその技術を、業界全体に“無償公開”した。

利益より文化。

自分たちだけじゃなく、日本の食卓を守るために動いた企業の姿勢に、胸が熱くなった。

今、当たり前にある「醤油のある食卓」。

そこには、知られていない努力と選択があった。

批判より、敬意の目線を

選ぶとき、つい「これは良い」「これはダメ」と決めたくなる。

でも、背景を知ると見え方が変わる。

どんな醤油にも、作り手の想いと工夫がある。

その視点をくれたのが、下倉先生の姿勢。

「自分のモノサシで選ぶ」その大切さを、改めて感じた。

先生のような作る人、食べる人双方への愛に溢れた講師になりたい!

改めて、気持ちを新たにできた夢のような工場見学。

しょうゆソフトクリームも絶品。

限定グッズも充実していて、大人も子どもも楽しめる。

「学べて、おいしくて、考えさせられる」

そんな贅沢な工場見学だった。

知って選べばどれも正解!

今日も楽しい食選びを!